Y ahí estábamos, por irnos y no

Y ahí estábamos, por irnos y no

Por Erasmo Pantoja

RESEÑA

.

.

.

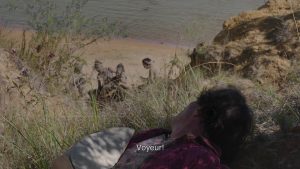

1. Lucrecia Martel se embarca en un viaje ocioso por el río Paraná. El barco avanza con lentitud, la sonoridad de los pájaros y de los insectos se entrecruzan en un tejido invisible que por momentos la exalta, por momentos la adormece. El barco avanza y Martel se deja llevar por la cadencia fluvial del trópico sureño. Inunda sus pupilas con el paisaje del litoral, se deja deslumbrar por todos los matices del cielo a lo largo del día, conversa con otros tripulantes, piensa, camina bajo las estrellas en medio de la noche, de un lado a otro hasta donde la extensión del barco lo permite, el río oscuro abajo. Y lee. “En noches impúdicamente calientes”, sobre una hamaca, lee ZAMA, una novela de Antonio Di Benedetto que se publicó en 1956. Di Benedetto fue un escritor argentino que, como ella, creó desde la provincia, alejado del centro (“Soy argentino, pero no he nacido en Buenos Aires”); en silencio, marginal, discreto. Algo en la escritura de Di Benedetto le genera a Martel un estado de euforia. La manera en que se encadenan las palabras, la cadencia envolvente de la voz de un personaje remoto, el soliloquio que nos es dado escuchar (leer). Don Diego de Zama, un funcionario colonial americano atrapado en un lugar remoto en el que no quiere estar, se narra, y asistimos a un mundo a través de la mirilla de su ser, a través del filtro de sus sentidos y emociones, sus deseos y frustraciones. Lo que llama la atención de Martel no es la historia o el escenario colonial que se despliega, aunque eso también influye, sino algo más allá o más acá, inefable, inasible, pero que así incierto, emociona y conmueve. Es esa cosa que tiene la textura de una revelación. La revelación de Martel fue una decisión: hacer una película. (Re)crear ZAMA, su versión destilada en sonidos e imágenes. Lo que sigue son unas reflexiones azarosas o notas dispersas en torno a Zama, a partir del revuelto que dejó en mi cabeza la lectura del libro y la posterior visión del artefacto de Martel.

2. Después de la sangre y las espadas, a América llegaron la tinta negra y la pluma. El mundo se construía en los pergaminos, las firmas estampaban la pesada quimera de la ley, la propiedad, la autoridad y el dinero. Don Diego de Zama, el asesor letrado, es el colador por donde pasan las quejas y reclamos, las acusaciones: él descifra, discierne, decide. Su disfraz es el calor de la peluca, su mísera corona de funcionario. Diego de Zama nació así, dentro de eso, dentro de su peluca, dentro de este continente cuyas estructuras ajenas recién erguidas, precarias todavía, rinden cuentas a la corona que brilla desde el otro lado del océano. Pero adentro de Zama roe un bicho, hay algo que es incomprensible y absurdo (¡injusto!) en todo este asunto. Algo huele mal. En el fondo sus entrañas se resisten pero su exterior se resigna, su apariencia aparenta. Lo que más atesora y resguarda es su respetabilidad: como un niño que apenas sabe nadar, su rostro se asoma a la superficie del agua, el resto del cuerpo sumergido, la trompa estirada y abierta para el aire. En ese pedazo de rostro que se asoma a la superficie, se conserva el gesto digno, honorable, quizás con rasgos de melancolía, languidez, pero no al punto que lo deforman, más bien esto le concede una profundidad que puede confundirse con sabiduría. Bajo el agua turbia del río, sin embargo -y sin que esto sea visible para el que desde la orilla observa- su cuerpo no cesa de patalear con un atisbo de angustia, toda su voluntad se concentra en no hundirse, en no tocar el fondo donde la gente simple se revuelca, donde moran los ordinarios, donde habitan los salvajes, donde lo irracional florece. Su máscara, su disfraz, le garantiza, sino el éxito o el cumplimento de sus deseos, al menos el desbroce del camino hacia esa promesa esquiva, difusa. Como mínimo, la respetabilidad. Don Diego de Zama es su disfraz.

3. Su escenario, durante el trozo de vida del que somos testigos, es aún más impreciso, lleno de quimeras: apenas una arquitectura improvisada en medio de la extensión impredecible y exuberante del continente. Esta localidad colonial que ostenta un gobernador, un asesor letrado, escribanos, sirvientes y un mísero puerto a las orillas de un río enorme, es un oasis tropical en medio de la pampa pantanosa, pero se trata de –como en el poema de Baudelaire –un oasis de horror en medio de un desierto de aburrimiento. En Zama se entrevé un pasado más radiante, más glorioso, más noble, que un visitante amigo evoca así: ¡El doctor don Diego de Zama! El enérgico, el ejecutivo, el pacificador de indios, el que hizo justicia sin emplear la espada. Zama, el que dominó la rebelión indígena sin gasto de sangre española, ganó honores de monarca y respeto de los vencidos…”. Ese otro Zama que ya fue, no era ese el de ahora, el Zama de las funciones sin sorpresas ni riesgos. Además, Zama pacificó a los indios sin derramar sangre española, pero él no es indio, ni español: Zama es esa cosa difusa y novísima que surge: es un americano. Por analogía, ese pasado correspondería históricamente a la euforia española de la conquista, esa emoción adolescente del descubrimiento, la pasión, la posesión de lo desconocido. La etapa de madurez es la etapa colonial, abundante en riquezas pero asimismo en obligaciones: la ley y el orden, la administración, el sometimiento del otro, las gestiones de la mudanza definitiva. En suma, la fase burocrática, y a don Diego de Zama, mera ficha del entramado invasor, le corresponde acatar las decisiones del poder, soportar la lejanía, dotar de realidad una función, un trabajo que se le desvanece entre la ensoñación y el hastío. Zama el corregidor desconocía con presunción al Zama asesor letrado, mientras que este se esforzaba por mostrar, más que un parentesco, cierta absoluta identidad que aducía… Zama asesor debía reconocerse un Zama condicionado y sin oportunidades. Zama, poco a poco, se desluce.

4. Don Diego de Zama es americano. No sabe muy bien qué es esa cosa, aparte de un nombre arbitrario que nombra fantasmas, que nombra la tierra abierta y blanda en la que se hunde, pero sí bien sabe que él no es español, aunque tenga harto probada su lealtad al monarca. En una escena de la novela es puesto en evidencia y corre el peligro de que el asunto se tome como ofensa de un americano contra el honor de los españoles: Zama proclamó, en una fiesta, que sólo se conformaba con mujeres españolas. Su esposa, que se encuentra lejos, es americana, y en consecuencia sus palabras sólo podrían significar una cosa: Zama codiciaba o poseía ya a una mujer de la colonia, en franco adulterio. Zama se justifica: cuando dijo española, realmente quiso decir blanca, como opuesta a indias, mulatas y negras, que me inspiraban repugnancia. Pero, ¿dónde situamos a Diego de Zama en esa “oposición”? ¿Qué es lo que diferencia a Zama de un español? ¿Acaso la fidelidad al rey –y la lengua, e incluso ciertos rasgos físicos- no los iguala? ¿No es la nobleza una cuestión de linaje, y no del espacio geográfico dónde lo parió su madre? Sean cuales sean las respuestas, Zama es esa cosa incierta que llaman “americano”, por más que aspire a, o aparente ser, español, y aunque se trata de una sutileza, lo golpea siempre con la fuerza fulmínea de una cachetada, como aquella que le propició a su asistente, Ventura Prieto, por insolente. Pero, oh, Ventura Prieto es español de pura cepa, y el gobernador resuelve intervenir en aquella trifulca menor: el “castigo” que Ventura Prieto recibe es el de ser trasladado inmediatamente a la misma gran ciudad que Zama añora (ahí lo esperan su esposa y sus hijos), pues es español y no conviene manchar su reputación. Sí, los efectos son sutiles, pero certeros. Ventura Prieto, en previa conversación con Zama, identifica una característica que, según él, comparten los americanos: No son ellos mismos lo que son. Esa frase resume bien aquel dilema identitario. Zama es, vive, encarna esa confusión.

.

.

5. Dijo que hay un pez, en ese mismo río, que las aguas no quieren y él, el pez, debe pasar la vida, toda la vida, como el mono, en vaivén dentro de ellas; pero de un modo más penoso, porque está vivo y tiene que luchar constantemente con el flujo líquido que quiere arrojarlo a tierra. Dijo Ventura Prieto que estos sufridos peces, tan apegados al elemento que los repele, quizás apegados a pesar de sí mismos, tienen que emplear casi íntegramente sus energías en la conquista de la permanencia y aunque siempre están en peligro de ser arrojados del seno del río, tanto que nunca se les encuentra en la parte central del cauce, sino en los bordes, alcanzan larga vida, mayor que la normal entre los otros peces. Sólo sucumben, dijo también, cuando su empeño les exige demasiado y no pueden procurarse alimento.

6. Un cajón de madera se desplaza solo por el zaguán de una pocilga. Nadie lo mueve, es algo inaudito. “Ojalá fuera inaudito” le dice a don Diego de Zama un escribano que lo ayuda a mudarse a esa pocilga. En la bruma tropical, delirante y alucinada, lenta y displicente, que entraña su propio esplín criollo, todo se derrite y se revuelve en una sola masa pegajosa, zumbante, agónica. Zama atraviesa esta masa espesa, los rostros y las voces retumban, se confunden, resuenan. El deseo es uno de los pocos aguijones capaces de pinchar esta somnolencia, y los negocios son excusas para las visitas a cierta dama de alcurnia -llena de calor bajo la peluca- cuyos importantes maridos se ausentan muy seguido también precisamente por razones de visitas y negocios en otras latitudes. En esta casa, ventilada por un hombre en cueros que tira de una piola para mover el ventilador que sube y baja moroso como si se moviera bajo el agua o en el líquido amniótico del litoral, la dama de alcurnia se divierte, se toma sus cañitas, coquetea, y la sangre de Zama se alborota. Sin embargo, el negro que ventila es testigo, y la dama da señas de no querer -al menos por ahora- concretar el juego, y así pues, el deseo no saciado, estirado hasta la desesperación, añade otra capa de lasitud a la porosa existencia del letrado. Sus intentos de introducirse en el lecho perfumado de la vecina concupiscente son infructuosos, pero aunque lo hubiera logrado, no hubieran representado nada más allá de la carnalidad, el desfogue y el vaciamiento de su materialidad, una fundición parcial y pasajera con el otro, sin que esto lo salve de su aislamiento esencial, de su descomposición solitaria en aquel purgatorio al que fue arrojado contra su voluntad. Debía llevar la espera –y el desabrimiento- en soliloquio, sin comunicarlo. Zama, el inadecuado, el escindido, suspendido en una burbuja de simulación y fingimiento, como un fantasma más.

7. En el marasmo de esta localidad remota donde don Diego de Zama estira su espera, en esa atmósfera enrarecida y espesa, las voces y los murmullos se mezclan como una cosa blanda y apagada, las distintas lenguas se disuelven y se confunden como un caucho que se derritiera y nadie alcanza a captar más que palabras sueltas, pegajosas, desfiguradas o amorfas. Dos palabras, sin embargo, se destacan con una luminosidad propia, recurren e insisten con la terquedad de los mitos, la obstinación del miedo: Vicuña Porto. Este nombre, pronunciado con una mezcla de veneración y espanto, aglutina y da consistencia a las vidas de los visitadores: es el peligro, el cabo suelto, la amenaza a la materialidad de sus existencias, y a esa otra cosa que no tiene materia pero es igual o más importante: el honor. Los funcionarios de la corona, ellos mismos artificios enclenques en medio de la pampa frondosa y salvaje, se aferran a Vicuña Porto como los católicos se aferran al diablo, para tener a quién escupir y torturar, condenar a las llamas. En él depositan todas sus culpas, todos sus miedos. Vicuña Porto no es el nativo vulnerado, tampoco es el colonizador-civilizador que actúa según las máximas impuestas por las jerarquías monárquicas y religiosas. Vicuña Porto es el elemento desestabilizador, impredecible y (al parecer) imperecedero: bien pudo haber muerto ya, su cuerpo físico quizás se evaporó y se condensó en su nombre, que pesa y se perpetúa en el terror. Su poder radica en su anonimato. Todos pronuncian su nombre, nadie conoce su rostro. Su realidad, su firma, son los incendios, los asaltos, las violaciones y masacres que comete, no Vicuña Porto el hombre, sino Vicuña Porto la entidad. Vicuña Port era como el río, pues con las lluvias crecía. El bandolero fluye, no conoce reino ni fronteras, sólo conoce su propia ambición que a nadie rinde cuentas, él es aquel que no tiene nada que perder, ningún origen al cual regresar, ni una orden que acatar más que la de su propia hambre y su propia sed. Como en el verso de Papasquiaro, el núcleo de su sistema solar es la aventura. Diego de Zama, en su espera y en su hastío, en su disolución y su delirio progresivo, es la figura pasiva, condenada, la víctima de la espera. Vicuña Porto, en cambio, es libre como los fantasmas son libres, es múltiple como los espectros, se deshace y se disuelve en el pavor que inculca en la oficialidad: Vicuña Porto es la libertad, que también padece el yugo del fugitivo, del paria, del rebelde: la persecución, la clandestinidad, que asimismo se convierten en estímulos, sazón para el camino. Vicuña Porto también es un disfraz, pero un disfraz que asume y conoce su condición de máscara, de falsario. Es quien se une alegre al baile de la infamia y la mentira.

8. No se sabe cuánto tiempo lleva esperando don Diego de Zama el traslado que no llega, pero a juzgar por la barba, sobre todo por la mirada manchada de resignación, y por el aspecto harapiento de su ropaje, no ha sido poco, lo suficiente como para abrir grietas, abatir conciencias. En estas condiciones Zama decide sumarse a la expedición que se lanza en busca de la captura de Vicuña Porto. Los cargos no endiosan, ni se hace un héroe sin compromiso de la vida, aunque falta la justificación de una causa. Vicuña Porto se convirtió en su causa. Este gesto es su propia fuga, su último recurso: irse, internarse en la voracidad plana de la pampa y, con suerte, regresar con un trozo de gloria entre sus dientes, lo que garantizaría definitivamente la orden de su traslado a una ciudad “decente”, junto a su familia. Zama asume su condición de fantasma, en pos del otro, su negativo, el monstruo: Vicuña Porto, el asaltador de caminos.

9. Por su parte, este forajido alberga sus propias ilusiones, sus propias quimeras, su propia espera, aunque no le torturen como a Don Diego. Además, está sujeto –como todo mortal- a la supervivencia. Vicuña Porto, nos enteramos más tarde, deposita su esperanza en unos huevos de piedra áspera y gris en cuyo interior habita una “piedra preciosa”, cuarzos blancos y violetas que por su brillo –cree Vicuña Porto- vale vidas enteras. “Esos huevos no valen nada” comenta Zama, incrédulo. Terco como un niño, Vicuña Porto se da ese lujo supersticioso de abocar su vida en pos de ese brillo que le deparará riquezas. Zama es, en ese sentido, estrictamente realista. Cree en el oro, en las leyes y las jerarquías, en lo que es abalado por la oficialidad, lo que es estable, aunque su realidad (su espera) le demuestren una y otra vez, día tras día, la farsa que se anuncia tras el velo: la estafa, la arbitrariedad, el absurdo. Es preciso que yo cuidase mi estabilidad, mi puesto, justamente para poder desembarazarme de él, del puesto, pensó en algún momento. Y sin embargo, llevado al límite de la decencia y la cordura, decide quemar sus naves y lanzarse a lo desconocido.

10. Vemos a Zama de perfil, erguido como todo un caballero, aunque su atuendo delata algo de mugre, un revuelto de polvo, sudor, mosquitos. Frente a él un río, enorme y vivo, gran murmullo. Zama mira, desde su orilla –el borde, su margen, su exilio burocrático-, desde ese lugar reservado en el universo para su espera, mira la otra orilla, lejos, el verde frondoso aplastado por el azul del cielo, los destellos de luz sobre la superficie líquida, profunda y ciega, cristalina y brillante como escamas. Tal vez no mira nada de eso, tal vez, desde su borde, desde su orilla, contempla otra cosa, algo más lánguido y más atroz, que roza con la melancolía: quizás lo que Zama mira es la nada, el vacío. Pero no, Zama no mira ni observa ni contempla. Zama espera. Quiere mirar lo que no está allí, el barco que no arriba, la carta que no llega, la vida que está en otra parte. Y la espera es una versión de la nada, del vacío. Esperar es llenar hoyos negros con paciencia y esperanza. Pero de la esperanza no queda sino la espera.

.

*Todos los pasajes en cursivas son extractos de ZAMA (1956) de Antonio Di Benedetto.

.

Erasmo Pantoja: traductor y fechor de libros para la Biblioteca Popular Bruce Lee. Colabora con S-T-U-K, el tomo XII de la enciclopedia del saber ambiguo, mundano e invisible. De vez en cuando con Cabeza de Vaca hace canciones.